Geschichten von der Unabhängigkeit

_____________

Mitten in der Altstadt von Praia, in einer Parallelstraße der Fußgängerzone, steht das Café Sofia. Ich war eines Nachmittags dort zufällig vorbeigekommen, als ich mit meiner Kamera durch die Straßen gelaufen war. Ein sonnengelbes Altbauhaus mit einer großen Terrasse unter einem Sonnendeck. An einem der Tische saßen einige ältere Männer um ein Schachbrett versammelt. Ich blieb einen Augenblick stehen, um zuzusehen und einer von ihnen lud mich ein, mich dazuzusetzen. Wir plauderten ein wenig und als ich mich verabschiedete, meinte er noch, sie träfen sich so gut wie jeden Tag dort. Und so schaute ich dort wieder vorbei, nachdem ich aus Fogo zurück war. Der Mann, der mich beim letzten Mal angesprochen hatte, hieß Donnay. Diesmal bot er mir nicht nur einen Sitzplatz, sondern auch gleich einen Schlafplatz an. Er hatte gefragt, wo ich untergekommen war und fand, dass es keine gute Gegend sei. Da er ein paar Häuser weiter vom Café Zimmer vermietete, bot er mir an, stattdessen dort einzuziehen. Ich gab zu, dass das gerade nicht in meinem Budget drin sei, aber er meinte, da das Zimmer sowieso frei sei, könne ich auch umsonst bleiben. Da sagte ich nicht nein. Ich verließ also Thomas Müller und zog in die Altstadt.

In diesem Jahr würden die Kapverden ihr 50-jähriges Unabhängigkeitsjubiläum feiern und ich wollte einen Artikel dazu schreiben.

Die Geschichte der kapverdischen Inseln hebt sich vor allem dadurch hervor, dass sie häufig als Erfolgsgeschichte erzählt wird. 1975, unmittelbar nach Ende von fünf Jahrhunderten portugiesischem Kolonialismus, hieß es noch in der New York Times:

„Selten in der Geschichte der Menschheit wurde eine Nation gegründet, die über so wenige und so schlecht entwickelte natürlichen Ressourcen verfügt, mit einer so kleinen industriellen Basis und mit so vielen Menschen, die für ihr tägliches Überleben von anderen abhängig sind.“

50 Jahre später ist das Land von der Liste der sogenannten Entwicklungsländer gestrichen worden und der Armutsanteil der Bevölkerung mit weniger als 1,90$ pro Tag ist auf 11,1% gesunken. Die Wirtschaft wächst, die Lebenserwartung liegt bei 76 Jahren, die Alphabetisierungsrate bei über 90% und 2023 waren bereits 98,6% der Menschen ans Stromnetzangeschlossen. Nebenbei bemerkt befindet sich das Land regelmäßig in den Top-3 afrikanischer Staaten bei internationalen Demokratie-Indizes.

Weil wir natürlich eine afrikanische Erfolgsgeschichte lieben, hatte ich nd eine Reportage dazu vorgeschlagen. Jetzt galt es herauszufinden, was hinter dem Erfolg steckte, ob es wirklich einer war und für das Format am besten noch eine originelle, berührenden Lebensgeschichte aufzuspüren. Ich hielt also die Ohren offen für interessante Geschichten und Persönlichkeiten und dafür erschien mir das Café Sofia die Straße herunter wie ein guter Ausgangspunkt. Ich schaute sowieso jeden Tag dort für eine Weile vorbei, für meine tägliche Dosis WLAN und Koffein. Das Café zog vor allem Tourist:innen und kapverdische Diaspora auf Heimatbesuch an, sowie die Teile der Bevölkerung, die für die Lage mit bezahlen konnten.

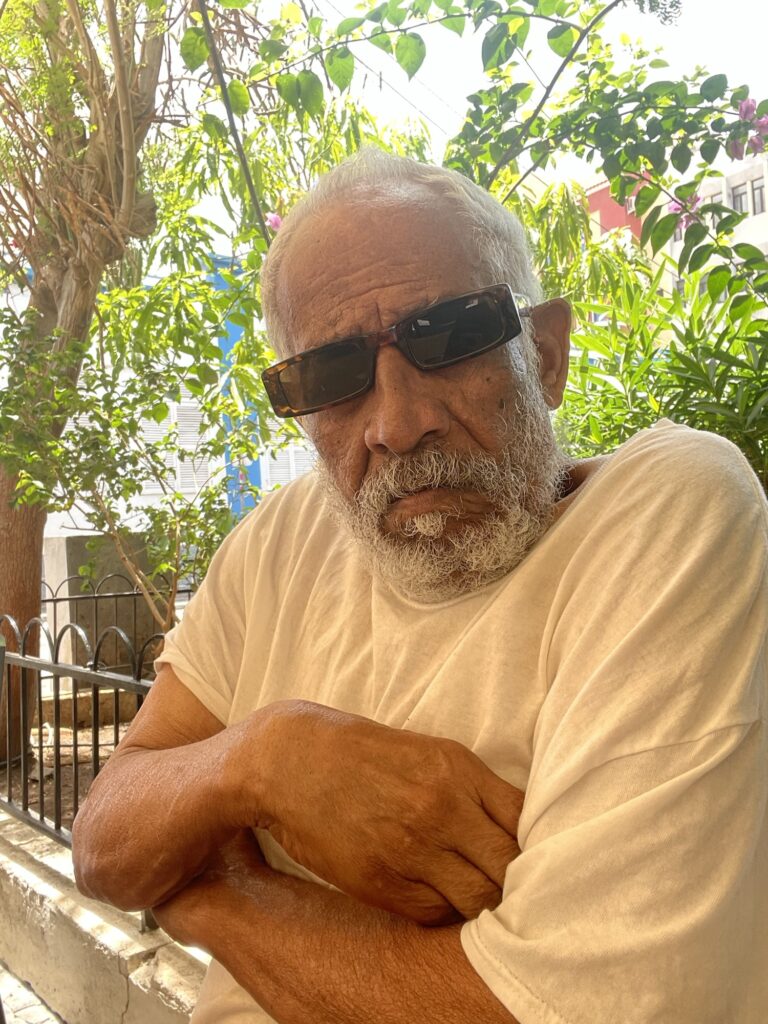

Am frühen Abend kamen dann die Schachspieler zusammen. Wer zuerst kam, holte das Schachbrett aus dem Café und wer sonst so gerade an der Terrasse vorbeikam und Schach-affin war, setzte sich dazu. Einer, der nie selbst Schach spielte aber immer dabei war, war ein kleiner älterer Mann, der meistens ein weißes T-Shirt und pinke Badeshorts trug. Auch wenn er mir mehrmals seinen Namen gesagt hatte, habe ich mir ihn leider nicht gemerkt. Ich hätte ihn aufschreiben sollen. Den Tag über tingelte er durch die Altstadt und setzte sich mal hier oder da in ein Café zu einem Bekannten oder einfach alleine auf einen Stuhl und pfiff, sang oder brabbelte vor sich hin. Ich mochte ihn. Als ich ihn nach seinen Erinnerungen rund um die Unabhängigkeit fragte, stellte sich heraus, dass ich, im Gegensatz zum kapverdischen Kreol, von reinem Schulportugiesisch dann doch einiges verstand und so freuten wir uns, dass wir uns miteinander verständigen konnten.

Er erzählte mir, dass er am Valentinstag 1944 geboren worden und nicht allzu weit von hier aufgewachsen war. In dem hellblauen Gebäude direkt neben dem Café, das heute ein Museum war, war er zur Schule gegangen. Als junger Mann wurde er dann von der Kolonialverwaltung nach Portugal geschickt, um sich zum Elektriker ausbilden zu lassen. Wieder auf den Kapverden brachte ihn sein Engagement für die Unabhängigkeitsbewegung in Gefangenschaft in Angola. Dort im Zwangsarbeitslager sollte sich jedoch sein Beruf als sein Glück erweisen. „Als der Lagerdirektor erfuhr, dass ich Elektriker war, war ich fortan für den Strom der Anlage zuständig“, erzählte er. Während seine Landsmänner Zwangsarbeit verrichten und mit leerem Magen singend auf und ab marschieren mussten, habe er in der Zentrale gesessen und es etwas besser gehabt, zumindest soweit das unter diesen feindseligen Bedingungen möglich war. „Kümmern Sie sich um den Strom“, hatte ihm der Direktor gesagt, „aber passen Sie auf. – Wenn der Strom ausfällt, werden Sie dafür bezahlen.“ Glücklicherweise kam es nie dazu.

Nach drei Jahren Gefangenschaft wurden die etwa zehn kapverdischen Häftlinge schließlich in ihren heimatlichen Hafen zurückgeführt. „Eine Vielzahl an Menschen erwartete uns dort als wir im Hafen von Praia einfuhren“, erinnerte er sich. Und während seine Erinnerung manchmal etwas hin und hersprang, kam er immer wieder auf dieses Detail zurück. „So viele Menschen erwarteten uns bei unserer Rückkehr.“ Im postkolonialen Kapverde sei das Gedenken an den Unabhängigkeitskampf jedoch mittlerweile stark verblasst, meint er. „Heute erinnert sich niemand mehr an uns. Es gibt auch keinerlei Wertschätzung von der Regierung.“ Nach der Unabhängigkeit hatte er sich als Arbeiter in Angola anwerben lassen und war dorthin zurückgekehrt. – „Aber als freier Mann“, betonte er. „Als freier Mann.“

Einer der Schachspieler (mit unter 40 war er auf jeden Falle einer der Jungspunte der Runde) nahm mich eines Abends mit zu einem Basketballspiel, bei dem er Schiedsrichter sein würde. Er setzte mich nach ganz oben auf die Zuschauertribüne neben eine Nachwuchsschiedsrichterin und einen Rentner, der mir als Vorsitzender des Vereins vorgestellt wurde. „Hier, ihn kannst du auch interviewen. Er hat ja auch schon vor der Unabhängigkeit gelebt.“ Das „bisschen Englisch“ des Vorsitzenden erwies sich dann doch eher als bisschen viel und so bekam ich von dem Basketballspiel letztlich nicht viel mit. Meine ganze Aufmerksamkeit verlagerte sich stattdessen auf die kleine Zeitreise mit dem etwa 60-jährigen Familienvater neben mir.

Alberto war als eines von vier Kindern zu Kolonialzeiten in eine besser situierte Familie hineingeboren worden. Sein Vater war Sohn eines Hoteliers und würde später in der Luftfahrt arbeiten. Seine Mutter studierte, wie nur wenigen Frauen damals, in Portugal und arbeitete in Praia als Lehrerin.

Als junger Mann arbeite Albertos Vater zunächst jedoch als Portugiesisch-Lehrer. Einer seiner Schüler: Der spätere Anführer der Unabhängigkeitsbewegung Amílcar Cabral. Der in Guinea-Bissau geborene Sohn kapverdischer Einwanderer gründete in den 50er Jahren die Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit Guinea-Bissaus und der Kapverden (PAIGC), aus der schließlich der bewaffnete Widerstand gegen die Kolonialmacht Portugal hervorgehen sollte. Dieser Unabhängigkeitskrieg wurde von Beginn der 60er bis 1973 ebenfalls in Guinea-Bissau ausgetragen.

Von seinem Schüler Cabral für die Bewegung rekrutiert, landete Albertos Vater schließlich noch vor der Geburt seines Sohnes im Gefängnis. „Das war eine harte Zeit für meine Familie“, gestand Alberto. Die junge Mutter wurde gesellschaftlich isoliert. „Niemand sprach mit ihr, denn die Leute hielten die politischen Gefangenen für Terroristen.“

Während seiner eigenen Schulzeit war Alberto in seiner Klasse das einzige Kind mit einem Schulbuch. Da jede Familie für diese Anschaffung selbst aufkommen musste, fand der Unterricht weitestgehend ohne statt. Zum Lernen trafen sich seine Freunde bei ihm zuhause, denn er hatte schließlich das Buch. „In meiner Familie war Bildung sehr wichtig“, erzählte er mir. „Aber als Mitglied der Unabhängigkeitsbewegung trichterte mir mein Vater auch ein weshalb. ‚Du lernst nicht für dich‘, sagte er, ’sondern um die Gesellschaft voranzubringen.'“ Wenn man nur daran denke, sein eigenes Haus sauber zu halten, käme das Ungeziefer früher oder später trotzdem vom Nachbargrundstück herüber. Genau so sei das Wohl des Einzelnen mit dem Allgemeinwohl verbunden.

„Die Jugend heutzutage kann sich das alles gar nicht vorstellen“, sagte Alberto, als wir wieder im Jetzt angekommen waren. „Wenn du ihnen erzählst, dass es in der Stadt nur einen einzigen Arzt gab oder dass diese ganze Gegend hier die Straße runter plattes Land war, glauben sie dir kaum.“

Er selbst war beruflich schließlich in die Fußstapfen seines Vaters getreten und war durch seine Arbeit in der Luftfahrt in so gut wie allen Ländern Afrikas gewesen. Sein Bruder war Historiker geworden und sprach gerade in diesem Jahr des Unabhängigkeitsjubiläums viel zu Cabral und der Unabhängigkeit. „Der kennt ja die Fakten dazu“, scherzte Alberto. „Ich hab da nur meine Erinnerungen.“

Gute zwei Wochen blieb ich in der Altstadt. Ich lernte einige Leute kennen, aß mittags in der Markthalle oder hörte mir abends Livemusik an. Plateau, die Altstadt von Praia, war der touristischste Teil der Hauptstadt und nach meiner Zeit in der Villa, dann in dem Viertel bei Thomas Müller, das ja laut meinem aktuellen Vermieter zu gefährlich für mich gewesen war und nun hier, hatte ich das Gefühl doch einen ganz guten Eindruck von der Stadt bekommen zu haben.

Und je mehr Geschichten ich hörte, desto mehr zeigte sich, wie viele Menschen auch eine Geschichte zu erzählen hatten. Aber die richtige Geschichte für den Artikel hatte ich irgendwie noch nicht gefunden. Am meisten, dachte ich, würde es sich anbieten, mehrere Generationen einer Familie erzählen zu lassen. Etwa wie im Fall von einem der Schachspieler, der so gut wie jeden Tag nach der Arbeit und vor seinem frühabendlichen Spaziergang für eine Runde Schach im Café vorbeikam. Wie so viele Generationen während der Kolonialzeit waren seine Eltern Bauern gewesen. Er selbst hatte jedoch in der Sowjetunion studieren können und als Ingenieur im Hafen gearbeitet. Wenn das mal kein steiler sozialer Aufstieg war. Aber auch bei einem derartigen wirtschaftlichen Aufschwung wie auf den Kapverden, war das natürlich eine der privilegierteren Geschichten und vielleicht nicht das beste Beispiel für eine differenzierteren Eindruck. Wie auch im Falle von Alberto oder meinem Vermieter Donnay lebten die Kinder des Ingenieurs außerdem im Ausland und auch das entzog sich dadurch dem lokalen Generationenvergleich. Da ich kein Kreol sprach, war es aber auch nicht so einfach, mit zufälligen Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen.

Eines Nachmittags im Café Sofia lernte ich dann N’gosi Nelly kennen. Er hatte am Nachbartisch gesessen und verwickelte mich schließlich in ein Gespräch. Wie ich leicht amüsiert feststellte, war der etwa 30-jährige Mann in dem T-Shirt mit afrikanischem Wax-Print und mit den thailändischen Schriftzeichen-Tattoos auf der Schulter nicht nur Buddhist und Panafrikanist, sondern auch Kulturschaffender und Poet. Als Zeichen der panafrikanischen Identität in einem so westlich orientierten Land wie den Kapverden hatte er sich für seine Bücher einen afrikanisierten Künstlernamen zugelegt. Eigentlich hieß er Adolfo. Während er sprach, zitierte er afrikanische Persönlichkeiten wie die Nigerianerin Chimamanda Ngosi Adichie, als handele es sich bei ihr nicht um eine zeitgenössische Autorin von Belletristik, sondern eine Freiheitskämpferin aus dem letzten Jahrhundert. Aber ich verstand die Botschaft: Er liebte Afrika. Gelebt hatte er aber außer auf den Kapverden vor allem in Europa (etwa in Portugal und Großbritannien) und gerade arbeitete er an einem Gedichtband über den Rechtsruck dort. Da er mehr über mein Aufwachsen als Schwarze in Deutschland wissen wollte, verabredeten wir uns für den nächsten Tag. Er führte mich durch die Gemälde in einem Kulturzentrum und ich erzählte ihm so viel von meinem Leben in Deutschland, wie man in ein kurzes Gespräch auf einer Parkbank hineinquetschen konnte. Als er mich nach meinen Projekten fragte, erzählte ich ihm von dem Unabhängigkeitsartikel und davon, dass ich bisher noch auf der Suche nach einem interessanten Aufhänger war. Wie es der Zufall wollte, hatte er einen für mich.

Er kenne denjenigen, der damals während der Verkündung der Unabhängigkeit die neue Flagge gehisst habe. Der Ex-Soldat lebe in seiner Heimatstadt und vielleicht sei er noch verreist, aber er könne ihn mal anschreiben.

Es vergingen ein paar Tage, aber nachdem ich gerade meinem panafrikanischen Unterhändler ein wenig Druck gemacht hatte, den er an den Zeitzeugen weitergeben sollte, bekam ich plötzlich einen WhatsApp-Kontakt geschickt. Jetzt gerade hätte der Flaggenmann Zeit. Ich sprintete also zum nächsten freien Tisch des Café Sofias und rief an. Der Flaggenmann hieß mit bürgerlichem Namen Julio Monteiro und war mittlerweile 74 Jahre alt. Er war überaus aufgeschlossen und gesprächig, allerdings war unsere einzige sprachliche Überschneidung Spanisch (was ich seit Jahren kaum gesprochen hatte), aufgrund der Geräuschkulisse um mich herum konnte ich das Gespräch aber auch nicht über die Lautsprecher mit meinem Handy aufnehmen. Am Ende des Telefonats waren wir jedoch beide zufrieden mit dem Gespräch. Der Artikel hatte seine Story:

Entwicklung von Kap Verde – Der Spirit der Unabhängigkeit verblasst | nd-aktuell.de